|

|

|

|

|

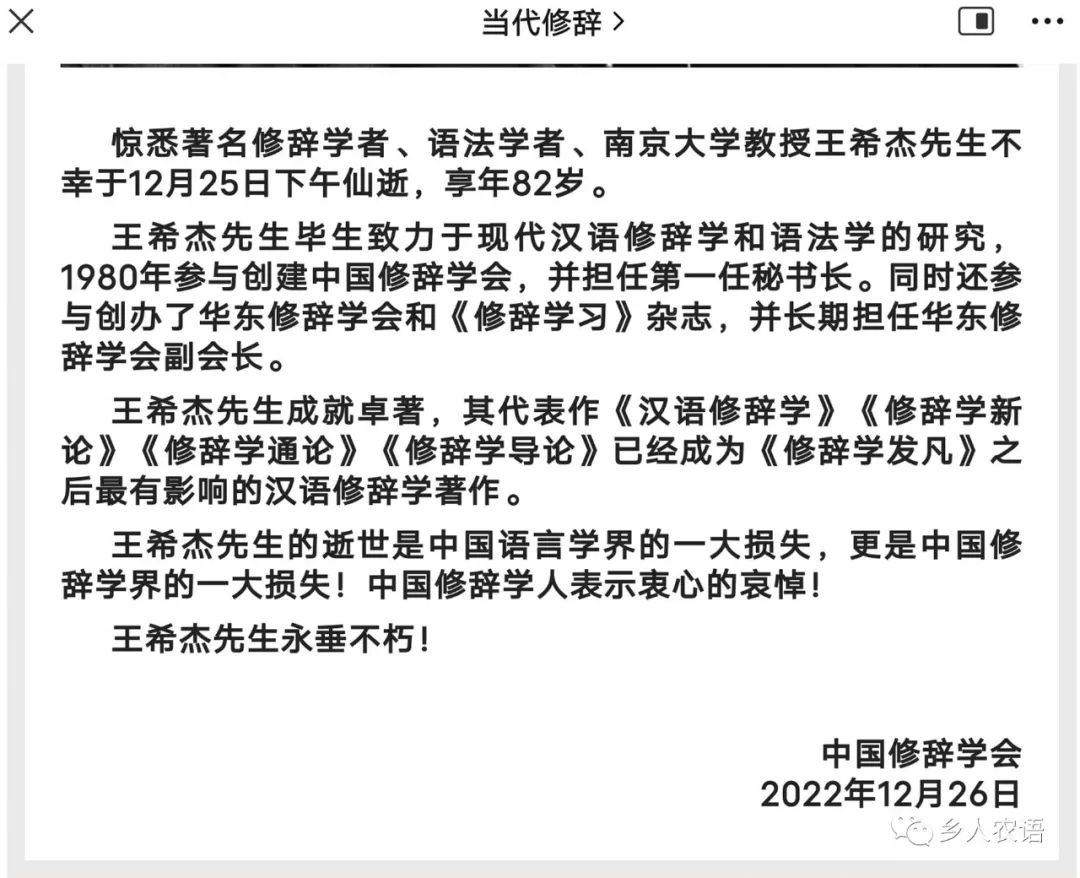

赵贤德 王希杰 编者按:本文是江苏理工学院赵贤德教授2007年年底对当时在北方民族大学任教的王希杰先生提出的十个问题,王希杰先生采用书面形式回答了赵贤德。王希杰先生2022年12月25日下午仙逝,这里发表这个访谈,以此纪念王希杰先生。王希杰先生的逝世是中国修辞学界的重大损失!

王希杰先生在中国修辞学史上的地位是有目共睹的,很多人都说他是一个天才、怪才,那么他究竟是一个什么样的才呢?本文在此将王希杰先生带出来晾晒晾晒,让大家,尤其是年轻人对他有个了解。

一问王希杰: 现在的很多年轻人说读大学主要做三件事:学外语、学计算机、谈朋友,用于学习专业的时间并不多。请问您的大学时光是怎样度过的?您读大学时,可谓初生牛犊,何以有勇气在《中国语文》上连发两篇文章?您的动力何在? 答:首先,我必须说明,我不是大人物。我是一个非常普通的人,我自己从没有以大人物自居过。 关于当代大学生成长的这个问题,不是很好说的。不同时期,情况不同,不能简单地相互比较。现在的大学生,有他们的处境和目标。学习外语,学习计算机,这很重要。谈朋友也是人生大事。这是不应当受到指责的。 不要美化我们年轻的时候,也不可以批评指责今天的学生。他们也很努力,他们有他们不足的地方,但也有他们的难处。他们有我们那个时候根本没有的优势。起码一条,我们没有电脑,没有互联网,没有复印机、扫描仪等。现在的学生外语普遍比我们那个时代好,好多了。首先学习外语的条件就根本不能相提并论。我们那个时候,国门关闭,外国资料不但少,而且是资产阶级的,要批判的。而古代的东西又是封建主义的糟粕! 时代不一样了。我们年轻的时候,只有一个星期天,每周要学习六天的。同时,我们那个时代,劳动和运动的时间非常多,多到现在的学生不敢想象。 至于在《中国语文》上发文章,其实一切是非常简单的,或者说是很偶然的。一个周末,我在资料室看杂志,看的是《中国语文》,看到一篇文章,叫做《双提和分承》。我想,不一定就是双提,三提、四提、五提,都可以嘛!再想,分承一次可以,两次,三次,也未尝不可的吧?我是急性子,就回到宿舍,把自己的想法写了出来,题目叫做《列举和分承》。第二天,邮寄出去了,初生牛犊不怕虎。事情就是这么简单。 我们是三年困难时期读大学的。肚子吃不饱,每个学期都要劳动,平时也要劳动。“封资修”的紧箍咒箍得喘不过气来,要读书,也是受到限制的。说起那段历史和生活,我们这个年纪的人可谓一言难尽。

二问王希杰: 大学毕业留校后您是怎样开展语言学理论研习的,尤其是西方语言学理论?在学习中遇到困难时怎样克服?举例说明。 答:1963年9月到1964年7月,在方光焘教授指导下,天天读丹麦叶尔姆斯列夫的《语言理论导引》。跟着方光焘老师,如此而已。 学习任何东西,总会遇到困难的。不同的人遇到的困难不相同,解决的办法也不一样。我们那个时候解决困难的办法未必适合现在的年轻人。 1963年9月1日开始,方光焘教授带领弟子们,全部泡在叶尔姆斯列夫的这部《语言理论导引》之中,从早到晚,整整一年,直到他去世为止,1964年7月。 当时参加者是:语法研究室成员,语言教研室教师,方老师的研究生,进修教师,二三十个人。主要的有:黄景欣、冯凭、陆学海、卞觉非、吴为章和我。地点是方老师家的会客室,我们就把它改为办公室,不,是匡亚明校长把它改为语法理论研究室的办公室了。 我那年7月大学毕业,在语法理论研究室做实习研究员(相当于助教)。从早到晚都坐在这间办公室里。方老师一再说:“你们不能离开。匡校长经常打电话来的,问起来,你们不在,不好的呀!”那时,我很幼稚,从没有找借口离开过办公室。 我们,懂英语的就依据英文本,学俄语的看俄文本。我学的是俄语,但也开始学英语了,但我依据的仍是俄文本,参照英文本。我的英文本是师兄陆学海从外文书店买来,送我的。特价,一毛钱。陆师兄为人慷慨大方,它全部买了回来。因为他知道,我们不买,是不会有人买的。史无前例的文化大革命时代,我的藏书全部上交了——工宣队的命令。叶尔姆斯列夫的这本书,和《毛泽东选集》、《鲁迅全集》我都保存了下来。后来我的博士生们复印的就是这个本子。 我们研讨是这样进行的:星期一开始,阅读原文(注意:不是丹麦文!),各人自己翻译。星期三上午,对照黄景欣的翻译稿。黄从俄文本,事前翻译,打印出来,发给参加者。星期三下午集体讨论。讨论的中心,纠正黄景欣翻译中的错误。争论的焦点是:术语,句子的意思,叶尔姆斯列夫的原意。我们常常为了一个术语,一个标点,争论一个下午,面红脖子粗,有时谁也不服谁。甚至挑战方老师的权威。依据英文本的否定俄文本;依据俄文本的人,又不买英文本的帐。英文本是分号,俄文本是逗号,争吵呀!甚至狂妄起来就说:请叶尔姆斯列夫到南京大学来,问问叶尔姆斯列夫本人!其实,一本著作出版了,作者说了也没有用的。所以,我一贯做法是,当人家问到我,我的某段话语的意思,他们理解是否符合我的意思的时候,我常常说:“我忘记了。你怎么理解都可以,这是你的事情,你的权利。” 星期四、五,每个人修改翻译稿,提交一份能够反映集体意见的新的译文。星期六开始每个人准备后面的章节。准备新的争论。讨论时候,不发言是不行的。方先生要点名的。 西方语言学文献,翻译成汉语的很少。索绪尔和叶尔姆斯列夫的著作都没有中文本。所以,那时候,学习语言学最大的困难是外语水平差。我读初一的时候,学习了几天英语。到初二,又取消了英语课程。我读师范学校,读江苏教育学院,却又都不学外语。1960年2月,我作为进修教师插班到南京大学中文系二年级,南京大学不要求我们学习外语。三年级时,因为是语言专门化的,所以自己自修俄语。1963年7月毕业留校,秋天全校青年教师外语考试,我居然通过了俄语的考试,于是就又开始学习英语。方光焘教授反对我学习英语。他说:“学习一门外语,必须学习好,学好一门外语再学习第二外语。学习外语,可以先读哲学书,哲学书中的词汇全面。只读本专业的书,还不行。”文革之后,不再学习俄语,专门学习英语,但是也没有学习好。 我读大学的时候,好像没有遇到过什么大困难。听课,做作业,考试。没有特别要花力气的。南京大学很宽松。老师对学生很友好,决不统治学生。学生很自由。学习很轻松。有一次,老师在黑板上写字,我们班上的一个同学溜出去了,肚子饿了。那是三年困难时期,大家连饭都吃不饱。怎么刻苦学习? 三问王希杰: 请问“文化大革命”十年期间,您在忙什么?就我所知,文化大革命期间,大家都在“狂热”的时候,语言学家邢福义先生、国学大师季羡林先生等在学术上都作了大量的积累,所以文化大革命一结束,这些学者们成就斐然。您也是这样吗?您是怎样度过那个时间段的,暗自用功吗? 回答:我那时乐当逍遥派。没有参加造反派。在农场劳动。工人毛泽东思想宣传队,把我的私人藏书几乎全部没收了。因此几乎没有书可以看。而洪诚教授整天看《辞海》。我的十年时间虽说浪费了!但也没有什么遗憾的,大家都如此,全民族都如此! 文革结束之后,一些人常常说:被文革耽误了;要不是文革,我将如何……。我不欣赏这种话,因为大家都一样的。 不过也许十年不读书,头脑休息了十年,有利于文化大革命后发挥效率。 十年文化大革命,我是基本没有读书。几乎完全放弃了语言学。我本来就不喜欢语言学。我的学习语言学是领导分配的任务。是三礼专家的钱玄(小云)教授的主张。文化大革命开始了,不学习语言学,我感到轻松,似乎是一种解放,学习语言学不是那么快活的事情。如果我可以自由选择,我是绝对不会选择语言学来作为自己的专业的。不过学习语言学之后,我从没有后悔过,在我们年轻的时代,文学必须紧紧跟着政治形势走,察政治家的颜,观高层人士的色,日子并不好过。语言和语言学没有阶级性,方便多了,麻烦少多了。 至于说我是怎样度过那个时间段的,并且暗自用功没有。我可以这样说,文化大革命中,我们多数青年都是随大流。跟着走,半夜三更,上街去游行,庆祝伟大领袖的最新指示。我也是如此。迷迷糊糊的,睡眼朦胧的,穿大街过小巷。躲避武斗,逃回老家,在大运河里,坐木排上面钓鱼,钓了好多天,一条也没钓到。于是不钓了。 那个时候,我们无法暗自用功。还不知道以后国家会怎么样,用什么功?也无法用功的!没有时间,没有书籍,没有气氛,大家都热热闹闹。 那么多的运动,都得要应付。 四问王希杰: 四人帮被粉碎后,尤其是70年代末80年代初,您当时正值壮年,对今后的人生有什么规划吗? 回答:我那时什么也没有想过。工作忙。忙家务。1976年有长子,1978年有了第二个儿子。忙小孩,抱孩子,喂饭,给孩子洗澡,洗尿布。那时候,南京闹地震,我从早到晚抱孩子。我爱人上下班步行,来去匆匆。买菜、做中午饭是我的任务。一直到小孩外公去世,外婆到我家,我才离开厨房。为了儿子喝牛奶,我每天早上四点钟就到菜场排队,还常常排个空,轮到我,牛奶卖完了。想的是如何弄到牛奶给儿子吃。在儿子吃牛奶问题上,我花费的时间是太多了。哪还有时间考虑人生规划。 而且,我们这一代人长期接受的教育是做齿轮和螺丝钉,一切听从党安排,未来,大局,那是组织上的事情。个人只要做就是了。我们一代人的共同特点是,没有大志,缺乏个人的规划。所以,我就是这么过来的,从没有中期规划,更不用说远景规划了。 我做事没有计划,走一步,算一步。写文章,写书,事前大都并没有严密的计划。 五问王希杰: 是什么原因促使您走上了龙虫并雕的学术之路的?学术界有些人认为一些小品文学术性不强,您又是怎样看待的? 回答:我从没有想到过“龙虫并雕”。头脑里没有“龙”和“虫”的概念。其实龙呀虫呀,其间的界限也是很难确定的。 在我看来,对学术的追求也可以适可而止。一切随意。顺其自然。编辑要,我就写一点。如此而已。没有多想过。是有一些朋友当面劝告我,不要写这些小文章。有人说,同我的学术地位不相衬托。我说,我本没有什么学术地位。有人说,这样你就没有学术影响了。我说,我本来就没有追求过学术影响。 雕虫可能是我所喜欢的。随意,不需要花费太多的精力。雕虫也是环境逼出来的,课程多,家务活多,出差多,杂事多,时间少,没有时间认真写大部头论著,只好随手应付。有一些外地朋友到南京后,问道我:你这么忙,那里来时间读书写作? 1981年春天,中国语言学会第一届学术年会在合肥召开。有一位朋友就批判——评我的写短文。他希望我只写大论文、大著作。我很感谢朋友的好意,但是写大论文、大著作,不是简单的事情。随时写点短文,也可以的吧? 其实,1961年春天,在校门口,一位教师对我说:“你写那些短文干什么?”因为那时我在报刊上发表了几篇短文。1986年,北方某大学一位教授说,他严格禁止他的研究生写短文,一旦写短文,以后就没有希望了。我就在场,但是没有生气。因为他对我很好,他不是在指责我,他批评的是另外一个人。被批评的那位先生后来就写文章赞扬我的龙虫并雕。 六问王希杰: 您是怎样看待修辞学在中国语言学上的地位的?国家社科基金几乎是排斥修辞学的。您认为这样是否公平? 回答:“公平”是一个理想,是零度!我从不考虑修辞学在中国语言学中地位。这是一个没有意义的问题!中国古代人提出做“为己”之学,一心想地位,还做什么学问?我常常说,“公正、公平”这是十四五岁的小孩子的意念。想多了没有好处的! 中国传统知识分子,提出做“为己”之学。西方学者强调“为学术而学术”。我们那个时代,批判“为己”之学,批判“为学术而学术”,学术要为无产阶级专政服务!学术必须为无产阶级专政服务!人到中年之后,我倾向于:做“为己”之学,为学术而学术更快乐。所以地位问题就比较淡化。 我常常说,如果修辞学不被重视,那是因为我们没有搞好修辞学。我们的修辞学很好,很有用,人家会重视的。所以不要责备他人的不重视,要检讨我们自己,去做好我们自己的工作。如果我们做好了,他人不重视,也没有什么关系。孔子说过,不患人之不己知,患不知人也。提高修辞学的地位,关键在于修辞学家自己! 我喜欢鲁迅,你听鲁迅这样说: 人自以为“公平”的时候,就已经有些醉意了。世间都以“党同伐异”为非,可是谁也不做“党异伐同”的事。(《华盖集·并非闲话(二)》,《鲁迅全集》三卷94页) 在现今的世上,要有不偏不倚的公论,本来是一种梦想…… (《华盖集续编·送灶日漫笔》,《鲁迅全集》三卷177页) 在我的心里似乎没有所谓“公平”,在别人里我也没有看见过…… ( 《华盖集·并非闲话(三)》,《鲁迅全集》三卷114页) 所以,我从不追求公正。得不到重视,当然要吃点亏的。一点亏也不愿意吃恐怕也难以搞学问。 七问王希杰: 您敢于批评著名科学家、前辈以及同行,请问您勇气何在? 回答:没有什么勇气问题。没有什么敢不敢的问题。我在南京大学学习,跟方光焘教授学习。批评高名凯教授,批评朱德熙教授,这是方先生交待的任务,必须完成的。这是我的工作,方先生是语法理论研究室主任,我是研究室的实习研究员。运用鲁迅的话,只不过是遵从命令办事而已。南京大学语言教研室的教师、进修教师、语法理论研究室人员、研究生,都在批评高和朱二教授,大家都在做,还有谁个不敢的?《南京大学学报》1964年第一期,用一半的篇幅刊载批判高教授的论文! 敢于、勇于进行学术争论,是方光焘教授的特点。这在中国语言学中是少有的。 另外,我一贯主张,学术应该同个人感情区分开来。我批评的科学家、前辈和同行有的甚至是很好的朋友。但是学术是学术,个人感情是个人感情,两者应该区别开来。学术研究要重视科学和科学精神,所谓科学精神其实就是一个字:真!我们追求的是真善美,反对的是假丑恶。真善美一定是统一的。但是在某种意义上我们也可以这样说:诗人和艺术家追求的是美,普通人追求的是善,科学家追求的是真。真是学者的最高追求,求真是做学问的最基本的原则。求真务实是做学问的最基本态度。因此,科学精神就是:凭实事说话,摆事实,讲道理。说没有事实的话,或者歪曲事实,就是没有科学精神。当然事实本身还不是理论,也并不是科学。尊重事实是科学精神的必要条件。 八问王希杰: 您的文章中大量引用语言材料,请问这些语言材料您是怎样搜集的? 回答:这个问题,许多人问到过。关于收集语言材料的问题,我在课堂上经常讲。重要的是:平时多留心。随时观察。做一个有心人。口语,书面语,古今中外。不拘一格。读书,精读和泛读相结合。多读非语言学著作。不需要专门集中时间来专门收集语言材料。当然,做博士学位论文,写学术专著,是必须有计划的集中的专门来收集资料的。 我做过多次报告,强调理论、方法和语料三者之间的关系。我以为,最重要的是理论原则。有了自己的指导原则,才能够去观察、收集语言材料。重要的是理论原则必须一贯。鲁迅说: 我的经验,是人来要我帮忙的,他用“互助论”,一到不用,或要攻击我了,就用“进化论的生存竞争论”,取去我的衣服,倘向他索还,他就说我是“个人主义”,自私自利,吝啬得很。 (见1935年4月23日致萧军、箫红信) 如果是这个样子,那就不好办了。 九问王希杰: 听说您从小喜欢道家,有不在乎的情结,而且心态较好,是这样的吗?举例说明。 答:这个问题,聂焱教授也曾经问过,这里我再重复一遍。说我有不在乎的情结,也许有吧。我一向认为我是教师,教师是我的本职工作,我只知道把书教好,让学生成长;业余尽可能搞点科研工作,如此而已。至于职称工资什么的,不是我考虑的事情。如果我不够资格当教授,领导升我为教授,我脸红,老婆孩子也瞧不起我。我具有教授水平,领导不升我为教授,我什么也没有失去。我还是我。有些东西,你在乎了又怎样?你有了学问,你去争,教授给你了,你又怎样?我的目标难道就是为了升教授吗? 我总认为,人生有限,还是做点实事的好。如果说我的心态好,那是因为,我总是这样认为:我不是上帝最喜欢的人,但是也不是上帝最讨厌的人;我不是世界上最聪明的人,但是也不是世界上最愚笨的人;我不是世界上最漂亮的人,但也不是世界上最丑陋的人;我不是世界上最幸运的人,但也不是世界上最倒霉的人;我只是一个普普通通的人,千百万人中间平凡的一个。如此想来,我就不会患得患失了。 鲁迅说: (《两地书•厦门——广州六Ο》,《鲁迅全集》九卷143页) 少一点患得患失的思想,可以安心地进行教学和科研。 前面提到方光焘先生,我觉得方先生对自己要求很严格,没有我这种心态,所以活得很累。我很欣赏台湾学者沈谦教授的“得饶己时且饶己”的精神,也很喜欢沈谦教授的这句名言!上个世纪八十年代,我对中国科学院语言研究所的朋友说:“我又不是你们,专门搞科研。我的任务是教书,只要书教好了,学生没有意见。没有科研成果,没有关系的。我们的产品是学生。”九十年代末,我有时自言自语:“我又没有拿什么科研基金,我又没有享受国务院政府特殊津贴,我只是上课之余,用自己的工资买点书和稿纸,业余写了点东西,也就可以啦!”不知道“饶己”的人,缺乏这种心态的人会活得很苦很累。有点阿Q精神,不是什么坏事。 十问王希杰: 请问您业余时间怎样打发?很多人退休之后也就不搞学问了。可您还在孜孜以求,动力何在? 答:退休,不搞学问是对的。我就是如此劝告老朋友的。我常常说:“我们退休了,健康第一。学问让年轻人去做!退休之后,以休息为主。”学术是社会的,集体的,国家的,民族的,人类的,一代接着一代的;不是某个人的,任何一个人都不应当、不可以包打天下。退休之后,休息为主,把学术推给、留给年轻一代,是人间正道。退休之后,一心搞学问,是自找苦吃,吃力不讨好的事情。 退休之后,我并没有孜孜不倦。也就没有“动力”的问题。关键的是我没有文娱体育活动方面的爱好。只好读书,消磨时间。学问是集体的,社会的,不是哪一个人的。我已经退休,就不需要再多过问学问。退休者,不甘寂寞,过多的关注学问,很可能阻挡学术的进步和繁荣!退休了,让年轻人去孜孜不倦地研究学问吧。 2006年初,台湾学者沈谦教授去世了。今年春天,无锡陈炯教授去世。不久前,老朋友李名方去世。台湾学者陈满铭教授一再来邮件,强调:健康第一!我是奔七之人,以休息为主,决不孜孜不倦。 业余时间,我读书。逛书店。时常是和大儿子一同逛书店。退休之后,我没有别的兴趣活动,除了读书写作,还能够做什么?去玩高尔夫球?去卡拉OK?我没有这个雅趣。经常翻翻书,也是避免老年痴呆的一个办法。 1989年,在浙江修辞学会年会上,倪宝元教授先作报告,说:要想进入语言学之门,就得准备好,坐冷板凳,……。我接着作报告的时候,说,我要跟尊敬的倪先生唱几句反调,研究语言学也可以是轻轻松松的、愉快愉快的。如果研究语言学是那样的苦,谁还去研究它?晚年的宝元教授对我说:他每天六个小时,关在书房里,不让小孙女去打扰。家里人说:不愁吃穿,不需要名,干什么呢?他认为,不是钱和名的问题。工作是生存的一种方式,他每天工作,这表明他活着!倪先生一直工作到最后时刻。我理解他的心态。 我鼓励我的学生生活丰富多彩。我认为,会玩的人,才会做学问。我反对做书呆子。有些年轻人对我说自己喜欢玩。我总是回答:好,会玩好玩里面就有学问。我常常针对他们所喜欢玩的项目来出研究课题。不要把玩和做事情那对立起来。

(2007.11----2007.12 江苏常州赵贤德----宁夏银川王希杰,王希杰先生当时被北方民族大学聘为特聘教授)

|

|

| 【打印】 |